Hallo zusammen,

Ich bin gerade dabei ein Hydraulikschema für meinen teilsanierten Altbau (Landwirtschaft) zu erstellen, dazu einige Daten:

- Baujahr 70er Jahre

- 18 Radiatoren (Typ 22 und 33), Gesamtvolumen Wasser ca. 180l.

- Ptot 19,5kW

- LWP, da Erdbohrungen nicht möglich waren

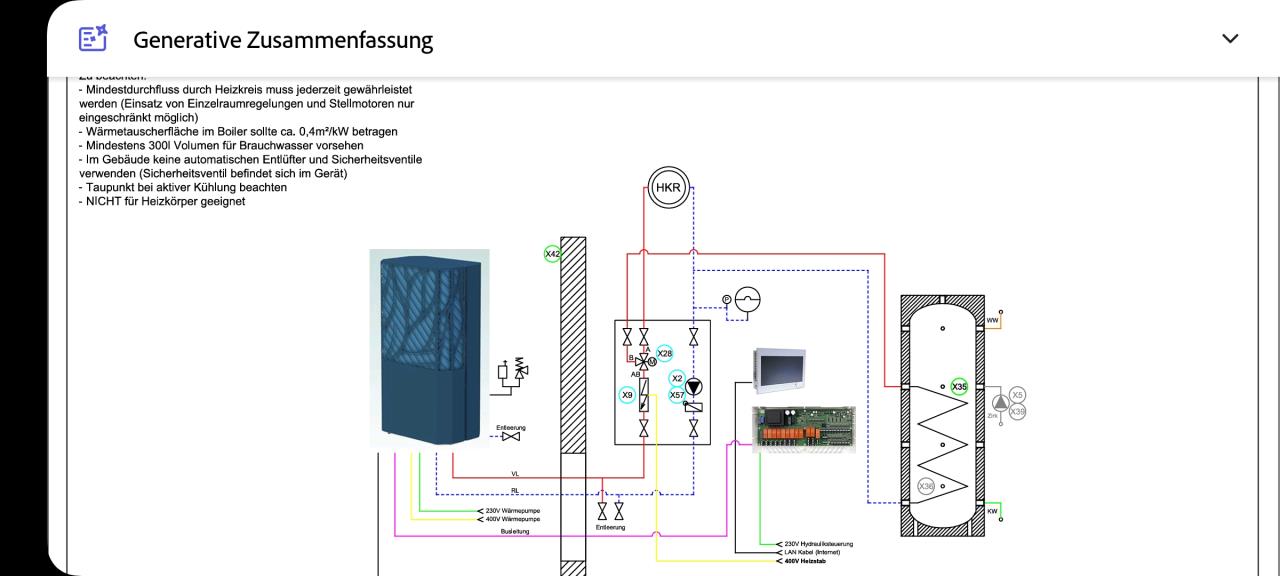

Luftwärmepumpe wurde letztes Jahr vom HB bestellt und entsprechend seinen Berechnungen dimensioniert, es handelt sich um eine Ochsner Air 23 (16kW – 23kW Heizleistung).

Nun habe ich neben der Luftwärmepumpe noch einen wassergeführten Holzofen, 21kW Heizleistung wasserseitig, und eine 10m² große Solarthermieanlage (PV-Anlage kommt ebenfalls in den nächsten 2 Monaten, 25kWp kommen aufs Dach, habe allerdings eine Einspeisebeschränkung, mehr würde keinen Sinn mehr machen) im Bestand, die ich gerne weiternutzen möchte (Solarthermie in der Übergangszeit als Heizungsersatz, Ofen im Winter als Heizungsunterstützung bzw. evtl. sogar gänzlich als Heizung bei genügend Puffervolumen).

Ich lese bezüglich eines Hydraulikplans bereits seit Wochen diverse Foren und habe mich deshalb selbst in der Planung versucht (da mein HB bei oben genannter Konstellation eine 1000l FriWa-Station einbauen wollte und ich nicht glaube, dass das bei dem Volumenstrom der Air 23 wirklich funktionieren wird) und würde dazu um Feedback bitten bzw. generell einer Info ob das überhaupt so möglich wäre (ich bin kein Installateur, nur sehr interessierter Laie!).

Zuerst habe ich einige allgemeine Fragen:

- Ist bei einer On/Off-WP der Volumenstrom abhängig von der Spreizung (Delta

VL VL [Vorlauf]/RL) – hohe Spreizung = niedriger Volumenstrom und umgekehrt?

- Ist bei diesem Volumenstrom die Verwirbelung eines Pufferspeichers (um den ich wohl nicht herumkomme) das Thema?

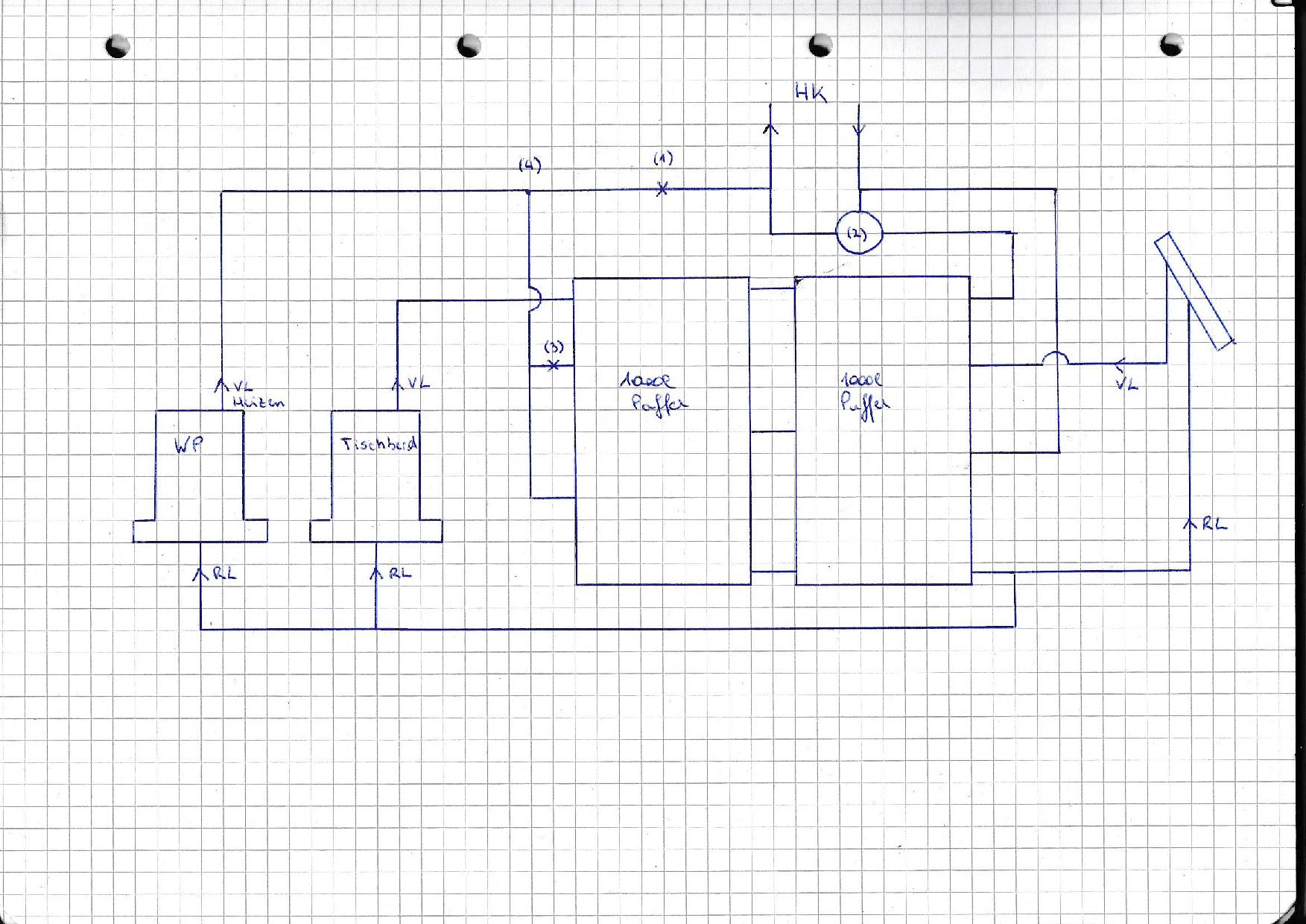

Zu Frage 2 habe ich durchaus schon recherchiert und habe gelesen, dass zur „Regulierung“ bzw. Minderung der Verwirbelungen theoretisch ein Lochblech in einem Puffer helfen sollte. Hier hätte ich ein anderes Vorgehen geplant, deshalb hier nun mein geplantes (und hoffentlich umsetzbares) Hydraulikschema:

Erklärung:

1 - WP gesteuertes Ventil

2 - Mischer

3 - Temperaturgesteuertes Ventil

4 - T-Stück

WP wird direkt an das Heizsystem angeschlossen, zusätzlich mittels T-Stück an den 1. Puffer.

WO (Ofen) wird, da ebenfalls hohe Volumenströme, ebenfalls am 1. Puffer angeschlossen.

2. Puffer wird an 1. Puffer angeschlossen und sollte (hoffentlich) eine stabile Schichtung behalten wenn in Puffer 1 die

WP WP [Wärmepumpe] bzw. Ofen heizt – anstelle eines Lochblechs würde ich einen zweiten Puffer nutzen.

STA wird an Puffer 2 angeschlossen, da weniger Volumenstrom.

Heizung wird an Puffer 2 angeschlossen um ggf. die Wärme des Ofens bzw. der STA zu erhalten, dazu ist ein Mischer notwendig.

Meine Vorstellung zur Arbeitsweise:

Szenario 1 – Puffer vollständig durch Ofen / STA geladen:

HK bezieht seine Wärme aus den Puffern, wo die Wärme durch den Mischer (2) auf die notwendige

VL VL [Vorlauf]-Temperatur gekühlt wird, keine

WP WP [Wärmepumpe] nötig.

Szenario 2 – Puffer leer:

WP startet, übernimmt selbständig die Beheizung des Hauses und gibt, falls vorhanden, überschüssige Wärme in den 1. Puffer ab bis die

RL RL [Rücklauf]-Temperatur (aus Puffer 2) eine Mindestspreizung unterschreitet, zu diesem Zeitpunkt kann die Heizung keine zusätzliche Wärme mehr aufnehmen (Raumtemperatur erreicht) und der Puffer ist vollständig geladen, erst dann schaltet die

WP WP [Wärmepumpe] ab (lange Laufzeit der

WP WP [Wärmepumpe], hohe Pausenzeit).

Während der Beladung hätte ich eine Schichtung versucht (Punkt (3)), also ein Umschalten zwischen „oben beladen“ und „unten beladen wenn oben bereits vollständig beladen wurde und Temperatur xy überschritten ist“.

Zum Abschaltzeitpunkt wird (1) geöffnet, die

WP WP [Wärmepumpe] vom System getrennt, eine zweite UWP sollte dann den Heizkreislauf übernehmen (habe ich vergessen einzuzeichnen).

Hintergrund der etwas eigenwilligen Planung:

Ich würde, gerade in der Übergangszeit, wenn die STA nicht wirklich viel produziert (Nebel, Regen, …), wildem Takten der

WP WP [Wärmepumpe] wohl durch die Konstellation vorbeugen, da dann die Leistung doch bis 23kW ansteigen und die Wärme in dieser Menge nicht mehr wirklich vom Heizkreis abgenommen werden kann.

Ich habe bezüglich Steuerung wenig Ahnung, auch nicht, ob das System so umsetzbar wäre, würde aber wirklich gerne Input dazu bekommen!

Ich bedanke mich bei jedem, der sich diesen "Roman" gelesen hat!

P.S.:

Falls ich Infos vergessen habe bitte einfach melden!

Einloggen

Einloggen

Kostenlos registrieren [Mehr Infos]

Kostenlos registrieren [Mehr Infos]